Bildung zwischen Künstlicher und künstlerischer Intelligenz

Roland Benedikter über Herausforderungen an die Pädagogik des 21. Jahrhunderts

Die Vision der Bauhäusler von Mechanisierung und Wohnmaschinen scheint im Zeitalter von Artificial Intelligence und Smart Citys zum Greifen nah. Der wachsende Einfluss von „Transhumanisten“ auf Politik und Pädagogik, die sich für eine Überwindung bisherigen Menschseins mittels Technik-Mensch-Konvergenz aussprechen, führen uns die Kehrseite des technologischen Optimismus der Moderne vor Augen.

Zur Person

Roland Benedikter (Breslau) ist Co-Direktor des Centers for Advanced Studies von Eurac Research Bozen, Affiliate Scholar des Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET) Hartford und Vollmitglied des Club of Rome.

headline

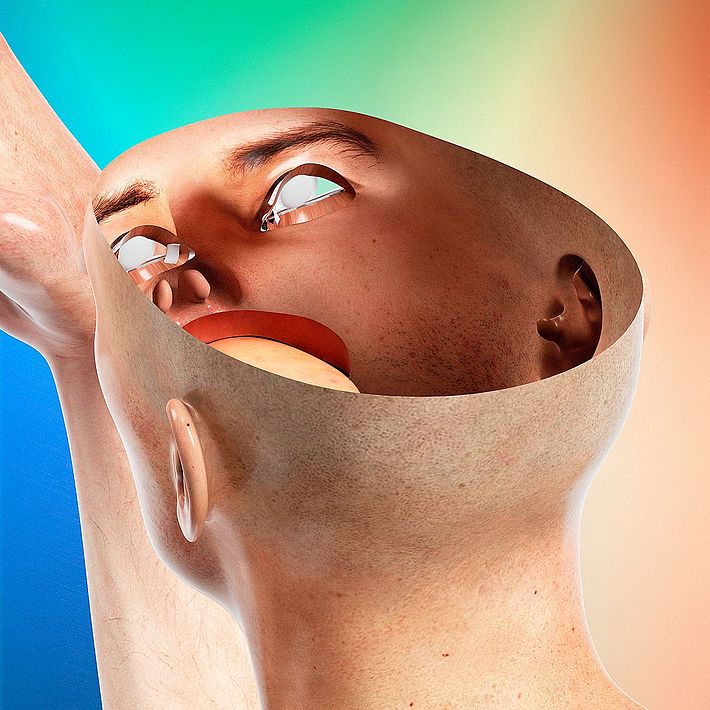

Ein prägendes Zeitphänomen ist, dass Künstliche und künstlerische Intelligenz immer stärker in Gegensatz zueinander zu geraten scheinen. Die Beispiele häufen sich in immer kürzeren Zeitabständen. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft eines anerkannten UNO-Landes, Saudi-Arabiens, an den angeblich mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteten Roboter „Sophia“ von Hanson Robotics im Oktober 2017 war ein globaler Präzedenzfall auf dem Weg in eine „transhumane“ Gesellschaft, die auf dem Weg ist, Künstlicher Intelligenz indirekt nicht nur Menschen- und Persönlichkeitsrechte, sondern damit indirekt auch aktives und passives Wahlrecht zuzuerkennen.

Auch die erste Cyborg-Olympiade, organisiert von der ETH Zürich im Oktober 2016 in der Swiss Arena Kloten, sowie die Anerkennung des ersten Künstliche-Intelligenz-Roboters der chinesischen Firma iFlytek als Assistenzarzt nach Bestehen der dafür vorgesehenen Staatsprüfung Chinas zeigt den immer umfassenderen Gebrauch von KI-Robotern, der den Trend zur Ersetzung des Menschen in sozialen Gestaltungszusammenhängen unterstützt – mit wachsendem Signalwert im öffentlichen Imaginären auch des Westens.

text

Doch entgegen den Visionen derer, die Künstliche Intelligenz fortschreitend zum gestalterischen Maßstab unserer Zukunft machen wollen, wird es Zeit, uns mit den unersetzbaren Qualitäten einer die Gesellschaft gestaltenden Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Ihre herausragenden Fähigkeiten sind Individualität, menschliche Wärme und Wandlungs- und Veränderungsfähigkeit. Die Inhärierbarkeit von Fakten in das Gefühl, die personale Vereinigung von Objekt und Subjekt in einer Art innerem Schauen und eine Intuitionsfähigkeit, in der das Individuelle und das Allgemeine personal verschmelzen, sind Elemente, die der Künstlichen Intelligenz voraussichtlich auch in Zukunft abgehen werden. Dazu kommt noch das menschliche Maß. Dieses war bislang nicht nur in den Bereichen Architektur und Gestaltung entscheidend, sondern auch stets das „letzte“ Kriterium für Politik als historischen Sinnprozess. Gerade in den sich häufenden „tiefenambivalenten“ Problemstellungen der Zukunft wird Künstliche Intelligenz auf diesen Feldern keine adäquaten Ergebnisse liefern können.

Wir stehen daher, was den Bau einer neuen Pädagogik betrifft, an einer ähnlichen Schwelle wie das historische Bauhaus: Der Bildungs- und Erziehungsbereich der kommenden Jahre wird den Einbruch der Künstlichen Intelligenz in die Wirkungsbereiche sozialkünstlerischer Intelligenz verstärkt und mit weit umfassenderem Investment in Vorbereitung, Programme und Zeit berücksichtigen müssen. Will er eine menschliche Gesellschaft für alle und eine soziale Skulptur von Menschen erhalten anstelle einer sozialen Maschine der Künstlichen Intelligenz und ihrer Sozialingenieure, wird er sich mit neuen Ausbildungswegen auseinandersetzen müssen, die die Persönlichkeit, das menschliche Ich, ausdrücklicher als bisher ins Zentrum stellen. Bildung muss sich im Kern ihrer Bemühungen die Frage stellen: Was unterscheidet das „Ich“ von einer Künstlichen Intelligenz, worin sind Mensch und Technologie verbunden, und worin sind sie getrennt?

Algorithmen sind (noch) nicht die besseren Gestalter

Roland Benedikter

Vom Bock zum Gärtner gemacht

Der Bildungsbereich wird dabei Ideen und Ansätze berücksichtigen müssen, wie sie bereits maßgeblich in das Bauhaus eingeflossen sind und darin kulminieren, dass das Ich gerade in seiner subjektiv-objektiven Begabung einer selbstwahrnehmenden Schnittstelle „alles ist, was der Fall ist“. Damit ist sowohl die Zeugen- wie die Verantwortungsfrage gestellt. Es betrifft die Prioritäten, die auf der Menschlichkeit und ihrer Verständigung mit sich selbst liegen müssen, weniger in praktischen oder technisch-kognitiven Einzelfähigkeiten, die darauf aufbauend erlernbar sind.

Der deutsche, der europäische Bildungsbereich wird eigene inter- und transdisziplinäre Institute für die Zukunft der Menschheit gründen müssen, weil nur eine umfassendere Perspektive zur Vorbereitung auf das Erwachen Künstlicher Intelligenz zu möglichem Selbstbezug beitragen kann, wie er heute mit Macht ins Zentrum des Zivilisationspotenzials und seiner sozialen und politischen Entscheidungswege rückt. Dagegen werden Spezialinstitute, wie sie der deutsche Sprachraum noch immer bevorzugt, nicht wesentlich zur Bearbeitung des Schnittpunkts Mensch – Künstliche Intelligenz beitragen können, weil sie zu vieles an sozialen und gestalterischen Dimensionen ausblenden, was in Zukunft relevant sein wird. Kann zum Beispiel ein großes gesellschaftliches Zeitthema wie wachsende Ungleichheit rein kybernetisch gesteuert und bewältigt werden, oder braucht es dazu auch künftig – ja bei wachsenden Zusammenhängen und Komplexitäten vielleicht sogar verstärkt – die im engeren Sinn menschlich-empathische und sozialkünstlerische Komponente? Ist Ungleichheit als Erfahrung, Herausforderung und Wirklichkeit denn überhaupt nichtmenschlich zu verstehen?

Fasst man die beschriebenen Entwicklungen zusammen, zeichnet sich ein zweischneidiger Trend ab. Niemand würde zum heutigen Zeitpunkt dafür stimmen, Politiker durch Künstliche Intelligenz zu ersetzen – vor allem nicht in offenen Gesellschaften, die von Beteiligungs- und Diskussionsprozessen leben, die dem Charakter Künstlicher Intelligenz grundsätzlich fremd sind. Doch Umfang, Argumentationen sowie die Breite und Intensität der Debatte in der gesamten westlichen Welt zeigen, wie tief die Krise der bisherigen Demokratie und ihrer politischen Vertreter ist. Die Verunsicherung ihrer Kernprozesse wurde durch neue Technologien – wie etwa die neuen sozialen Medien und die durch sie weiterverbreiteten „fake news“ – maßgeblich mit hervorgerufen. Nun soll ausgerechnet die fortgeschrittenste Technologie der kommenden Jahre, die Künstliche Intelligenz, es richten – die bereits heute maßgeblich in ambivalente Mechanismen der Informationsproduktion und -distribution eingebunden ist. Wird damit der Bock zum Gärtner gemacht?

Kein Ende des Menschen

Die Politik wird sich anstrengen müssen, um dem Ansturm der Künstlichen Intelligenz in die Kernbereiche gesellschaftlicher Gestaltung und den sie ermöglichenden Erziehungsbereich zu widerstehen. Wer heute – wie das Bauhaus – nach der Zukunft von Erziehung und Pädagogik fragt, wird an entscheidender Stelle nach der Zukunft des Schnittpunkts zwischen Künstlicher Intelligenz, Politik und Persönlichkeit fragen müssen. Denn Künstliche Intelligenz, Politik und Erziehung werden sich in den kommenden Jahren stärker denn je verbinden. Die Herausforderungen an das Erziehungssystem werden sich unweigerlich um das Wesen des Menschen drehen – vor allem im Hinblick auf die Frage, wie sich Fallibilität, Genialität und Menschlichkeit der individuellen Person von der Gestaltungskraft der Maschine unterscheiden.

Die Diskussion und Beantwortung dieser Frage wird zu einem guten Teil über die Menschlichkeit unserer Zukunft entscheiden – und sie wird nicht ohne innovative Ansätze der Pädagogik erfolgen können. Wenn wir uns also zum 100. Geburtstag des Bauhauses fragen, vor welche Herausforderungen sich die Pädagogik des 21. Jahrhunderts gestellt sieht, dann lautet die Antwort: die menschliche Persönlichkeit in umfassenden Gestaltungsprozessen, auch in der Politik, neu zu finden und zu verteidigen, um das Politische, verstanden als Gesamtgesellschaftsprozess, menschlich zu halten. Klar ist: Algorithmen sind (noch) nicht die besseren Gestalter. Aber ihr Merkmal ist, dass sie sich schnell entwickeln, ja in vielerlei Hinsicht exponentiell komplexitätsfähiger werden. Das könnte – im Zeitalter des angeblichen „Endes des Menschen“ – in absehbarer Zeit zum Ende des bisherigen Politischen ebenso beitragen, wie es Herausforderung für ein neues Politisches ist.

Headline

Dieses neue Politische könnte sogar bereits heute mit dem Aufstieg der Künstlichen Intelligenz zum universalen Gesellschaftsfaktor hinter den Kulissen schon begonnen haben. Es spielt sich am Schnittpunkt zwischen Künstlicher Intelligenz und Künstlerischer Intelligenz ab, wodurch es das bisherige Selbstverständnis des Politischen und Sozialen immer weiter verschieben wird.

Dieser Artikel stammt aus der dritten Ausgabe des Magazins „bauhaus now”.

[RB 2018]